作为加密货币领域的两大巨头,比特币和以太坊虽然同属区块链技术应用,但设计理念和功能定位存在本质差异。比特币诞生于2008年金融危机后,成为去中心化的数字黄金,专注于点对点支付和价值存储;而以太坊则通过智能合约构建了一个可编程的区块链平台,目标是成为世界计算机。两者的差异不仅体现在更反映在生态发展和应用场景的广度上。

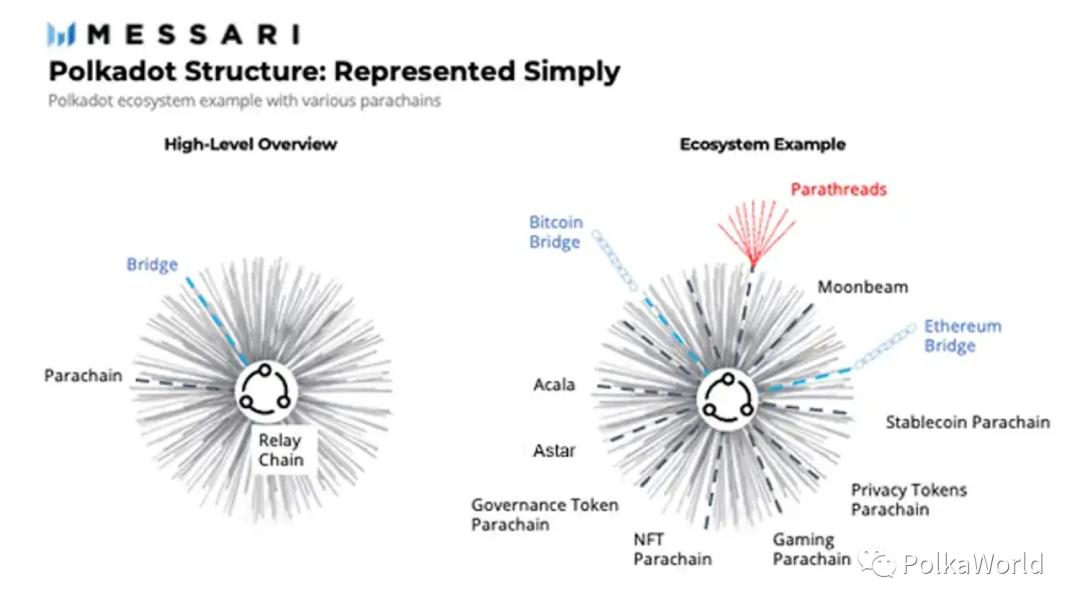

比特币采用UTXO模型和简单脚本语言,仅支持基础交易功能,其区块链设计以安全性为核心,区块生成时间约10分钟,交易吞吐量有限。以太坊则引入账户模型和图灵完备的虚拟机(EVM),支持复杂逻辑的智能合约,区块时间缩短至15秒左右,尽管牺牲了部分去中心化特性,但显著提升了灵活性。这种差异使得比特币更偏向于货币属性,而以太坊则成为开发者构建去中心化应用(DApp)的基础设施。比特币始终坚持工作量证明(PoW),依赖算力竞争维护网络安全,但能耗问题饱受争议。以太坊虽最初采用PoW,但已逐步过渡至权益证明(PoS),通过质押代币参与验证,降低了能源消耗并提高了交易效率。这一转变体现了以太坊对可持续性和扩展性的追求,而比特币则更注重维持原始设计的稳定性。

经济模型上,比特币总量恒定2100万枚,通过减半机制控制通胀,模拟黄金的稀缺性。以太坊则未设硬性上限,初期通过挖矿发行,转向PoS后通胀率动态调整,更注重生态激励而非绝对通缩。这种设计让比特币成为抗通胀的储值工具,而以太坊则通过代币经济支持网络运营和开发者生态,两者在货币政策和市场定位上形成鲜明对比。

生态应用层面,比特币生态围绕支付和价值存储展开,闪电网络等二层方案试图弥补其交易效率不足,但功能扩展有限。以太坊则催生了DeFi、NFT、DAO等创新领域,智能合约的开放性使其成为区块链创新的核心试验场。尽管比特币因简单可靠成为机构配置首选,以太坊却以生态繁荣吸引了更多开发者与用户,两者共同推动区块链技术从货币革命向价值互联网演进。